僕の出身地である静岡県の島田市は、浜岡原発から30km圏内の町です。物心がついた頃から“必ず来る”と繰り返し注意が喚起されている東海地震のことを思うと、正直言ってとても不安な気持ちになります。現在は停止中の原子炉ですが、冷却機能を失ってしまえば、起きる事態は同じです。

そういう心配を心に抱く傍らで、実はそれほど浜岡原子力発電に馴染みが無いという現実。原発近くの町で生まれ育ってもです。小学生の頃に行った原子力資料館についてのおぼろげな記憶だけで、本当に浜岡のことを理解できるのか? そういう気持ちがムクムクと心の中に立ち上がりました。六ヶ所村の核燃料再処理施設や上関町の田ノ浦、そういった町に実際に訪れて思ったことが、行く前と後では全く違うことも、思い返しました。

というわけで、浜岡原子力発電所まで行ってみることにしました。実際に行ったのは5月の初旬で、4ヶ月も前のことになります。そのときに思ったこと、あれから考え続けていること、それを今回はここに綴りたいと思います。そして、皆様には馴染みのない静岡県御前崎市の風景や浜岡原子力館の写真を、何枚か記事に添えたいと思います。

というわけで、浜岡原子力発電所まで行ってみることにしました。実際に行ったのは5月の初旬で、4ヶ月も前のことになります。そのときに思ったこと、あれから考え続けていること、それを今回はここに綴りたいと思います。そして、皆様には馴染みのない静岡県御前崎市の風景や浜岡原子力館の写真を、何枚か記事に添えたいと思います。まずは新エネルギーホールへ行きました。「自然のちから、みつけよう!」という標語がお出迎え。案外、自然エネルギーについては肯定的な立場なのかと、そんな想像が膨らむ外観です。

でも、今泉さんとの対談記事にもあるように、本当は“新エネルギー”ではなくて、“再生可能エネルギー”と呼ぶべきなんですよね。そのあたり、あくまで自然エネルギーはまだまだ新参者だという扱いなのでしょうか。気になるところです。

中に入ってみると、このような展示がありました。自然のちからを見つけたのは良いのですが、このようにして、「お金がかかりますよ」というような指摘が随所に見られます。なるべくフェアな目線を持って見学することに努めましたが、「やっぱり原子力発電はスゴいんだよ!」というようなアピールの場であったように思います。それが良いのか悪いのかは私には分かりません。原子力発電所に隣接する建物ですから、原子力発電の魅力をアピールするのは当然のことでしょう。ただ、ちょっと怖いなと思いました。

中に入ってみると、このような展示がありました。自然のちからを見つけたのは良いのですが、このようにして、「お金がかかりますよ」というような指摘が随所に見られます。なるべくフェアな目線を持って見学することに努めましたが、「やっぱり原子力発電はスゴいんだよ!」というようなアピールの場であったように思います。それが良いのか悪いのかは私には分かりません。原子力発電所に隣接する建物ですから、原子力発電の魅力をアピールするのは当然のことでしょう。ただ、ちょっと怖いなと思いました。続いて、浜岡原子力館へ。

館内に入ってまず目に入ってきたのは、5月初旬現在の原子力発電所の運転状況。この後、4号機、5号機は政治的な判断で停止されました。それぞれの原子炉の営業運転開始の年号をみると、とても不思議な気分になります。1号機は僕の生まれた年と同じ年に運転が始まりました。現在は廃炉へ向けての作業中。

館内に入ってまず目に入ってきたのは、5月初旬現在の原子力発電所の運転状況。この後、4号機、5号機は政治的な判断で停止されました。それぞれの原子炉の営業運転開始の年号をみると、とても不思議な気分になります。1号機は僕の生まれた年と同じ年に運転が始まりました。現在は廃炉へ向けての作業中。日本の原子炉、実は一基たりとも廃炉が完了したという実績がないのだそう。廃炉と言っても簡単なことではないという話も聞きます。造ってしまうと元に戻すことがかなり難しく、とても長い年月がかかること、このあたりも忘れてはいけませんね。実績がないということは、出来るかどうか分からないということでもあります。1号機、2号機のある場所が更地に戻るのは何十年後でしょうか...。

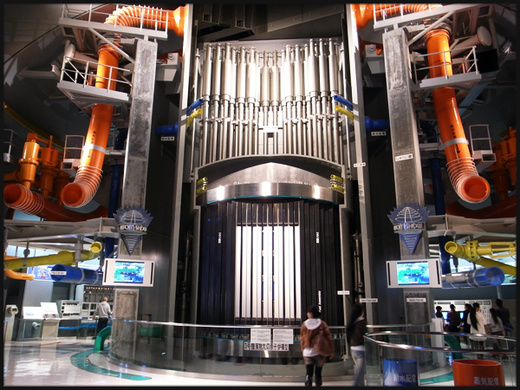

原子力館の中には、福島第一原発で事故を起こした原子炉と同じ型の原寸大模型が展示されています。大きさにも驚きますが、配管などの細かさにも目がいきます。TVで放送されていた簡易的な図説とは印象が違いました。

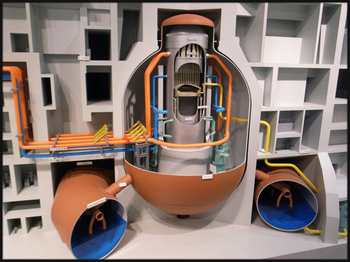

それは同じフロアに展示してあった縮小版の模型を観ても変わらぬ印象でした。思っていた以上に配管が細い。一本の太いパイプが出たり入ったりしているのだと、てっきり勘違いをしていました。

それは同じフロアに展示してあった縮小版の模型を観ても変わらぬ印象でした。思っていた以上に配管が細い。一本の太いパイプが出たり入ったりしているのだと、てっきり勘違いをしていました。巨大地震ならば、格納容器の外の配管のどこかがポキっと折れてしまうことはないのか、素人の目では不安に思ってしまいます。あくまで模型を観ての感想ですが。ただ、とても厳重に格納容器が造られていることは、ふたつのサイズの模型を見学して分かりました。あとは、不謹慎かもしれませんが、構造物としてある種の美しさも感じました。当時は、最先端の夢の精密機械だったのだと想像します。

右の写真は復水器と呼ばれる、原子炉からタービンを通ってきた蒸気を冷やす場所の模型です。遠州灘から汲み上げた海水で冷やしています。写真には撮影できなかったのですが、冷やす部分の配管はかなり繊細に出来ているように見えました。

右の写真は復水器と呼ばれる、原子炉からタービンを通ってきた蒸気を冷やす場所の模型です。遠州灘から汲み上げた海水で冷やしています。写真には撮影できなかったのですが、冷やす部分の配管はかなり繊細に出来ているように見えました。そう言えば、5号機では、その部分が破損して、海水が流入してしまうという事故がありましたよね。冷却というのは、原子炉の安定的な停止にとっての肝なのでしょう。ここが壊れてもダメなのだということを理解しました。

続いては、作業員の衣服の展示を見学しました。黄色とグレーの作業着が展示してありました。放射線を浴びるリスクのある場所で着るものということで、かなり分厚いものを予想していましたが、特別な素材という感じは全くありませんでした。様々なものが付着しにくい加工になっているとのことですが、ゴミ焼却施設などで使われているものと同じなのだという話を、ゴミ処理関連の仕事をしている友人から聞きました。“信じられない”というのが率直な感想です。

続いては、作業員の衣服の展示を見学しました。黄色とグレーの作業着が展示してありました。放射線を浴びるリスクのある場所で着るものということで、かなり分厚いものを予想していましたが、特別な素材という感じは全くありませんでした。様々なものが付着しにくい加工になっているとのことですが、ゴミ焼却施設などで使われているものと同じなのだという話を、ゴミ処理関連の仕事をしている友人から聞きました。“信じられない”というのが率直な感想です。そして、実際に作業員が現場から出て来るときに通るゲートでは、線量計の単位がmSv(ミリシーベルト)であることに驚きました。僕らが年間の積算で2mSvという数値でビクビクしているなか、小数点以下が設定されているとはいえ、当たり前のようにmSvという単位が表記されています。改めて、原子力発電所の技術者の皆さんの大変さを思いました。

私たちの生活を支えるエネルギーの最前線では、このようなリスクと戦いながら作業をしているひとがいます。そのことについても、僕らはもう少し想像力を膨らませないといけないのだと思います。逆に言えば、誰かにそういったリスクを背負わせることで成り立っている発電方法だということです。

私たちの生活を支えるエネルギーの最前線では、このようなリスクと戦いながら作業をしているひとがいます。そのことについても、僕らはもう少し想像力を膨らませないといけないのだと思います。逆に言えば、誰かにそういったリスクを背負わせることで成り立っている発電方法だということです。でも、なんだってそうかもしれませんよね。石炭火力発電だって、どこかの国の炭坑では落盤事故が起きるかもしれない。後進国では、貧困にあえぐ子供たちが素手で石炭を掘っているような場所もあります。先進国が湯水のように使うエネルギーと欲望を満たすために。

エネルギーをシフトさせていくスピードについては様々な議論があることが正しいのだと思います。スイッチのON/OFFみたいな話ではないということも理解しています。ただ、社会全体の方向としては、自然からのエネルギーを増やしていく、持続可能なかたちで活用できるような技術革新を促していく、転換していく、こういった流れは否定できないものだと僕は考えます。そうしていくことが、僕たちの社会にとっての本当の意味での利益になるのだと思います。

後編につづく